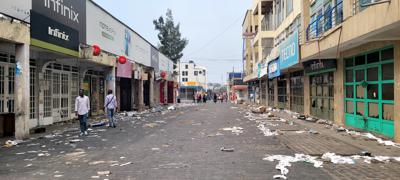

La ville de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, traverse une crise économique aiguë qui étrangle son économie informelle, pilier de la subsistance pour des milliers de familles. Dans les marchés comme celui de Nyawera, les activités tournent au ralenti, les étals se vident et les commerçants survivent tant bien que mal dans un climat de grande incertitude.

Les femmes, majoritaires dans le secteur informel, sont les premières touchées. Maman Julie, couturière depuis plus de 15 ans, observe son atelier rempli de tissus invendus.

« Même les habits à réparer restent suspendus. Les gens n’ont plus de quoi payer, alors ils renoncent », explique-t-elle. Depuis le début du conflit à l’Est du pays, elle dit avoir perdu plus de 70 % de son chiffre d’affaires.

Au marché de Nyawera, dans la commune d’Ibanda, maman Adèle Sifa, vendeuse de poisson, confirme la morosité ambiante.

« Je donne à crédit, mais les clients eux-mêmes n’ont plus où trouver la monnaie. Ils refusent d’accumuler des dettes. » Comme elle, de nombreux commerçants poursuivent leurs activités davantage par foi que par rentabilité.

Une économie informelle au bord de l’effondrement

Pour l’économiste Riziki Cibalonza, cette crise met à nu la vulnérabilité d’un système local sans protection.

« L’économie locale repose en majorité sur le secteur informel, sans mécanismes de protection. Dès qu’un choc survient, comme la guerre ou l’inflation, les plus fragiles s’effondrent. »

La situation est exacerbée par la dépréciation du franc congolais, l’inflation galopante, la hausse des prix des produits de première nécessité et la raréfaction des clients. Tous ces facteurs contribuent à une perte drastique du pouvoir d’achat.

Le crédit : une solution précaire qui s’épuise

Dans les quartiers populaires de Kadutu et Bagira, le crédit est devenu une pratique courante mais de plus en plus insoutenable. Jean-Claude Bahati, enseignant et père de cinq enfants, raconte : « Nous vivons à crédit chez les vendeuses, chez le boutiquier, même chez le transporteur. Mais on ne rembourse pas, car on n’a rien. Et eux, à force, ne peuvent plus donner. »

Lire aussi:Sud-Kivu : la crise sécuritaire renforce l’alcoolisme chez les jeunes

Ce modèle de solidarité informelle, longtemps fondé sur la confiance, montre ses limites. Il engendre tensions, ruptures d’approvisionnement et dégradation des liens sociaux.

Un besoin criant de réponses politiques

Malgré la gravité de la situation, les réponses des autorités locales se font rares, suscitant une inquiétude croissante parmi les habitants et les analystes. Beaucoup réclament des mesures concrètes : aides humanitaires ciblées, soutien aux petits commerçants et politiques économiques adaptées au contexte local.

Lire aussi:Sud-Kivu : la fermeture des banques aggrave la crise socio-économique

Pour Riziki Cibalonza, la solution ne peut pas venir uniquement de l’extérieur. Il insiste sur la nécessité de repenser les bases économiques locales, en misant sur la relance de la production, la protection du secteur informel et le développement d’alternatives durables.

En attendant un véritable sursaut politique et économique, les habitants de Bukavu continuent à lutter au quotidien, dans une ville où l’espoir se fait rare et la résilience, indispensable.

Article produit dans le cadre du projet « Habari za Mahali », une initiative du consortium RATECO-REMEL et Media4Dialogue de LaBénévolencjya.

Un commentaire

Pingback: Un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda présenté ce vendredi à Washington - La Prunelle RDC